时间: 2025-01-04 22:30:12 作者: 智能驾驶域产品

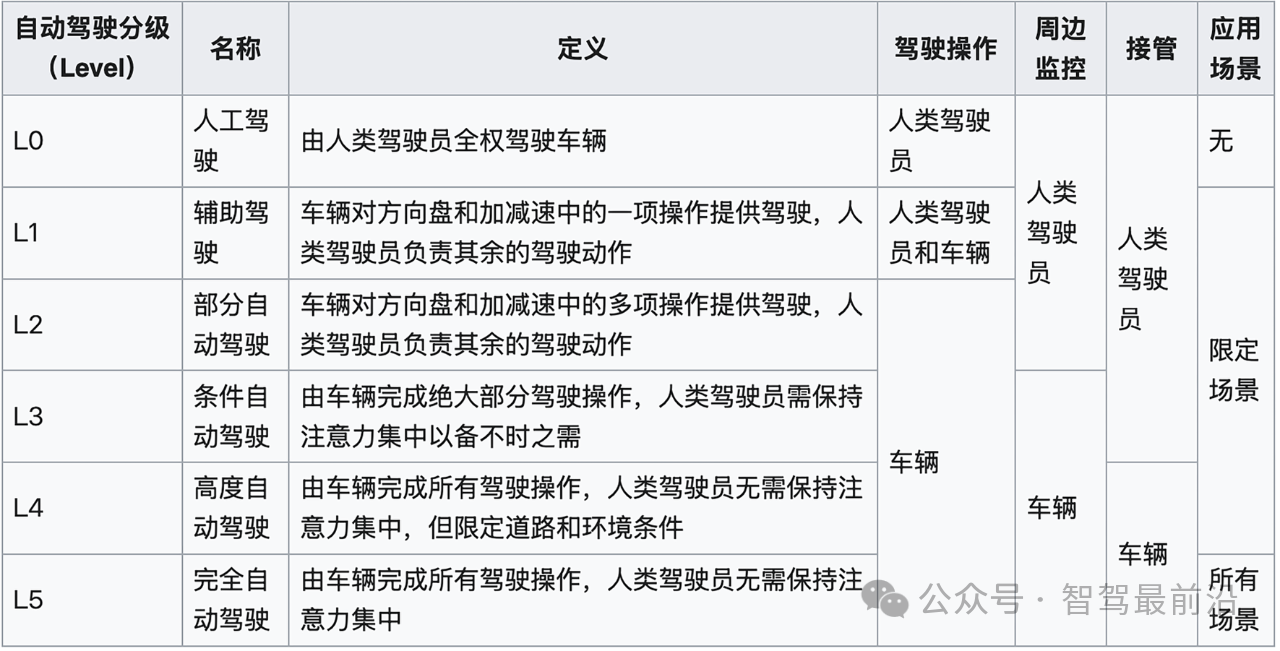

网联汽车的时代背景下,智能座舱和智能驾驶技术逐步成为全世界汽车产业的两大核心驱动力。高阶智能驾驶技术的快速迭代,推动了从L1到L4的技术进化,而智能座舱的发展则迅速提升了用户在车内的体验。

智能网联汽车作为现代汽车产业发展的一个重要方向,代表了全世界汽车行业从传统机械化向高度智能化、网联化的转变。在这个过程中,智能座舱和智能驾驶技术成为了两大关键组成部分。智能座舱通过整合先进的计算平台、人机交互系统和车内娱乐功能,提升了车辆内部的交互体验。而智能驾驶技术则通过不断升级的感知系统和计算能力,使自动驾驶功能逐步从辅助驾驶(L1-L2)向高级别自动驾驶(L3-L5)过渡。全球多个国家和地区,特别是中国、美国和欧洲,已经制定了支持自动驾驶和智能座舱技术发展的政策,这些政策包括开放道路测试、自动驾驶车辆上路规定以及税收激励等。中国尤其重视在智能网联汽车领域的创新,在推动产业高质量发展的同时,也为国内企业提供了广阔的市场机会。

智能座舱是现代汽车技术演进中的重要组成部分,随着车载电子技术、网络通信技术和人机交互技术的发展,智能座舱已经从传统的娱乐设备向多功能交互平台演进。最初的车载娱乐设备仅提供收音机、CD播放器等功能,主要用于播放音频或简单的导航提示。而随着互联网技术的普及,车载信息系统逐渐转型为联网的智能终端,具备了更多功能,包括实时导航、音乐流媒体、语音控制等。

在座舱1.0时代,车辆的中控系统主要集中在音响娱乐设备和基础的导航功能上。这类系统通常包括单一的小型屏幕,且多为黑白显示,用户交互体验非常有限。此阶段的座舱技术未能实现系统间的互联互通,设备之间多为独立工作。典型的座舱1.0系统,通常具备简单的收音机、CD、MP3播放器等功能,难以提供复杂的多媒体体验。

随着的发展,智能手机的普及使得消费者对车内信息娱乐系统的要求逐渐提升。座舱2.0标志着车内多媒体设备的整合和联网化。此阶段的系统开始支持触摸屏、联网娱乐和高级导航功能。用户可以通过中控屏操作车辆的多项功能,屏幕尺寸也从最初的4-8英寸扩展到10英寸以上。这一代的座舱系统具备与智能手机类似的联网能力,使车载导航、音乐、通信等功能得到了质的飞跃。

随着域控架构的引入,座舱3.0时代的核心在于多屏互动和域控制器的整合。通过一个高性能的主控芯片,多个车载显示屏可以同时显示不同内容,提供高度个性化的体验。座舱域控制器作为这一阶段的重要创新,负责整合和管理所有车内设备的数据流动和控制命令。通过域控系统,座舱内的多块显示屏可以同时控制音响、导航、娱乐和环境控制等多项功能,大幅提升了车内的交互体验。

智能座舱技术不仅限于信息娱乐系统,还涵盖了更多技术,如座舱域控制器、大尺寸中控屏、HUD(抬头显示)、驾驶员和乘客监测系统等。随着这些技术的发展,智能座舱已逐步从一个信息中心,发展为整合多种功能的智能驾驶舱。

座舱域控制器作为智能座舱系统的核心,承担着整车多个电子系统的集成管理功能。它能够实时处理车内的各类数据,包括显示屏、传感器、音响系统等的运行状态,并通过高性能计算平台,实现各个系统的无缝协作。随着技术的进步,座舱域控制器正朝着更高算力和更强功能的方向发展,其市场渗透率也将大幅提升。据预测,将从2022年的9%增长到2026年的31%,该技术在未来的智能座舱中将占据越来越重要的地位。

近年来,车载显示屏的尺寸不断增加,大尺寸中控屏逐渐成为高端车型的标配。如今,车载中控屏的平均尺寸已经超过了10英寸,部分高端车型甚至配备了45英寸以上的超大连屏设计。这些屏幕不仅仅用于导航和信息显示,还支持车载娱乐、语音交互和手势控制等多种功能。未来,随着显示技术的进一步升级,预计车载屏幕将从LCD逐步向OLED、MicroLED等更高分辨率的技术过渡。

增强现实抬头显示器(AR-HUD)是智能座舱的重要组成部分,旨在将驾驶相关信息投射到驾驶员的视野范围内,减少驾驶员低头查看仪表盘的频率。AR-HUD能够提供导航信息、车辆状态、道路限速等数据,部分高级版本甚至支持增强现实功能,将导航路径直接投射到路面上。预计到2026年,AR-HUD的市场渗透率将达到35%,尤其是在高端和豪华车型中,它将成为一项标准配置。

驾驶员监测系统(DMS)和乘客监测系统(OMS)通过摄像头监测车内人员的状态,提升了驾驶的安全性和乘坐的舒适性。例如,DMS可以通过分析驾驶员的面部表情、眼球运动等,判断其是否疲劳或注意力分散,从而提醒驾驶员恢复注意力。OMS则主要用于监测乘客的状态,例如是否系好安全带、车内乘客数量等,确保乘客的安全和舒适。这类系统未来可能会逐步成为法规强制要求的配置,进一步推动市场渗透率的提升。

智能驾驶技术的发展经历了从基础的驾驶辅助系统(ADAS)逐步向更高级别的自动驾驶系统(L3-L5)演进的过程。随着传感器、计算平台和人工智能技术的不断进步,车辆对周围环境的感知能力大幅提升,实现了从单一功能驾驶辅助到全场景自动驾驶的跃升。

L0-L2阶段的驾驶辅助功能,主要集中在一些基础的预警系统和有限的自动控制操作。例如,L0级别仅提供前方碰撞预警(FCW)等安全提示功能,L1级别则具备纵向或横向的简单控制,如自适应巡航(

C)或车道保持辅助(LKA)。L2级别系统进一步发展,实现了纵向和横向的组合控制,能够在特定条件下自动调整车辆速度和方向,但仍然需要驾驶员保持对车辆的监控。这些系统的主要目标是减轻驾驶员的负担,并在某些情况下提高驾驶安全性。

• L3-L5阶段:高级别自动驾驶的实现L3级别自动驾驶是智能驾驶技术发展的一个重要里程碑。它允许系统在特定条件下完全接管驾驶任务,驾驶员可以在这些条件下脱离操控。这种技术通常适用于高速公路等受控环境,在这些环境中,系统能够处理大部分驾驶任务。L4和L5级别则代表了更高级的自动驾驶,尤其是L5,能够在所有驾驶场景中实现完全的

。这一阶段的技术挑战在于如何应对复杂的城市交通环境、动态障碍物和长尾场景(如行人闯入、意外障碍物)。

实现高级别自动驾驶的关键在于传感器融合、高算力计算平台和复杂的决策算法。这些技术的进展使得车辆能够感知周围环境、做出快速反应,并在复杂的道路条件下安全行驶。

、激光雷达等多种传感器的协同工作。激光雷达作为自动驾驶感知系统中的核心组件,能够提供精确的三维环境感知,尤其在夜间或恶劣天气条件下,激光雷达能够弥补摄像头的视觉不足。毫米波雷达则擅长探测高速行驶的物体,并能够在雾霾、雨雪等恶劣天气下正常工作。这些传感器的数据经过融合处理后,可以为自动驾驶系统提供一个精确的外部环境模型。

•高算力域控制器:提升车辆的计算能力高阶自动驾驶系统对计算能力有极高的要求,尤其是在实时处理大量感知数据和决策任务时。当前,200Tops以上的算力平台已成为高级自动驾驶系统的标准配置。这些平台能够实时处理来自多个传感器的数据,并通过复杂的算法做出驾驶决策。根据报告,2024年和2025年,200Tops以上算力平台的高阶自动驾驶车型出货量将分别达到129万和194万辆,显示出这一领域的快速增长。

智驾SOC芯片作为自动驾驶系统的“大脑”,承担着感知、决策和控制的任务。随着自动驾驶技术的进步,智能驾驶芯片的性能需求越来越高。报告指出,地平线、黑芝麻智能等国产芯片厂商在这一领域已经逐步崛起,并开始与国际巨头竞争。未来,SOC芯片的性能和功耗将成为车企选择自动驾驶解决方案的关键因素。

在全球范围内,车企和在智能驾驶和智能座舱领域的布局日趋激烈。国内的比亚迪、吉利、长城等传统自主品牌通过不断推出L2及L3级别的智能驾驶车型,已经在市场上占据了重要份额。这些企业通过技术积累和整合,不断推进自动驾驶系统的量产。而蔚来、小鹏和理想等新兴车企,通过引入更加先进的自动驾驶功能,如L2.9城市NOA(领航自动驾驶),逐渐在市场上确立了技术领先的形象。

•比亚迪的智能驾驶布局比亚迪作为国内自主品牌的领军者,其在智能驾驶技术上的推进十分迅速。依托于其自主研发的电子控制系统和

汽车平台,比亚迪已经推出了L2级别的智能驾驶功能,并计划在高端车型中实现L3级别的全场景智能驾驶。比亚迪的技术路线强调通过集成成本相对较低的传感器,如毫米波雷达和视觉传感器,来实现高性价比的智能驾驶解决方案,重点关注大众市场。

•蔚来、小鹏和理想的智能驾驶探索与传统车企不同,蔚来、小鹏和理想等新势力车企则专注于通过高端技术引领市场。以小鹏汽车为例,其XNGP系统代表了目前国内自主研发智能驾驶技术的最前沿。小鹏XNGP系统实现了端到端的视觉感知,并引入了大规模的数据训练和自学习算法,使车辆在城市复杂道路场景中的智能驾驶能力大幅提升。蔚来则通过其NOP领航辅助功能和BaaS(电池即服务)生态系统,在高端电动车市场中占据重要地位。

r)计算平台,逐渐在高端车型中打开市场。华为的MDC平台具备超高算力,能够支持L3及以上级别的自动驾驶功能。此外,华为还在传感器融合和智能座舱方面进行布局,为汽车企业提供全方位的解决方案。未来,随着更多车企采用华为的MDC平台,智能驾驶的市场格局有望进一步变得多元。2.市场规模与渗透率

•智能座舱市场:快速增长的潜力根据报告预测,到2026年,智能座舱市场规模将达到1800亿元,年复合增长率超过15%。这一增长得益于智能座舱技术的持续创新和市场需求的不断攀升。大尺寸中控屏、HUD以及座舱域控制器的普及,将成为推动市场增长的主要因素。特别是大屏连屏化和AR-HUD的应用,将带来全新的车内体验,使智能座舱成为未来汽车差异化竞争的重要领域。

在智能驾驶领域,高阶智能驾驶的渗透率也在不断提高。报告指出,2024年到2025年,搭载200Tops以上高算力平台的车型出货量将分别达到129万和194万辆,显示出L3及以上级别自动驾驶技术的快速普及。此外,随着车路协同技术的逐步推广,城市NOA和高速NOA的渗透率将在未来几年内大幅提升。预计到2026年,L2.9级别城市NOA系统的市场渗透率将超过20%,进一步推动智能驾驶技术的大规模商业化应用。

尽管智能驾驶和智能座舱技术发展迅速,但在实际应用中依然面临诸多技术挑战。其中,端到端的算法优化、高精度地图的应用以及传感器冗余设计,都是目前行业内亟待解决的问题。

•算法与数据训练自动驾驶系统的核心在于数据驱动的算法优化。尽管端到端算法能够通过大规模的数据训练实现自主学习和优化,但在复杂的城市交通场景中,长尾问题依然存在。例如,一些罕见的场景,如行人突然闯入、紧急避让等,传统的规则驱动算法无法有效处理。端到端算法在处理这些复杂场景时,需要更大量的高质量数据支持。为了实现自动驾驶系统在全球范围内的推广,企业必须通过大量的

•高精地图的应用与挑战虽然L4级别的自动驾驶可以在封闭或半封闭的道路环境中运行,但在开放的城市道路上,高精度地图是不可或缺的。高精度地图能够为车辆提供准确的道路信息,尤其在复杂路况下,地图数据可以补充传感器的感知不足。然而,高精地图的实时更新和数据覆盖范围是目前的主要难题。由于道路状况变化频繁,地图需要进行频繁更新,且在不同城市中的泛化能力存在局限。

在实现高级别自动驾驶时,传感器冗余设计是确保系统安全性的关键。例如,自动驾驶车辆通常需要配备多个传感器,如摄像头、毫米波雷达和激光雷达,以确保在任何条件下都能感知周围环境。然而,多种传感器的数据融合和冗余设计会增加系统的复杂性和成本,如何平衡传感器成本与冗余设计是自动驾驶落地的关键挑战之一。

随着全球多个国家和地区逐步放开自动驾驶技术的法规限制,智能驾驶的市场化进程正在加速。特别是在中国,美国和欧洲等主要市场,政府对智能驾驶和智能网联汽车的支持力度不断加大,推动了这一领域的快速发展。•中国的政策推动

中国政府通过一系列政策支持智能网联汽车的研发和推广。2023年,《智能网联汽车产业发展战略》发布,明确了到2035年智能驾驶汽车的大规模商用目标。此外,多个省市还设立了智能网联汽车示范区,为企业提供道路测试和应用场景。这些政策的出台,将极大加速中国市场对智能驾驶技术的接受和应用,进一步推动国内企业在这一领域的创新。

Robotaxi作为自动驾驶技术商业化的重要应用场景,其未来发展前景广阔。随着L4级别自动驾驶技术的逐步成熟,多个企业已经在特定城市中开展了Robotaxi试点项目。例如,百度的Apollo、文远知行、小马智行等企业,已经在北京、广州等地启动了无人驾驶出租车的测试服务。未来,随着Robotaxi在更多城市的推广,这一业务有望成为自动驾驶技术最早实现大规模商业化的领域。

智能座舱与智能驾驶技术的快速发展,正推动全世界汽车行业向智能化、网联化和自动化方向转型。智能座舱通过座舱域控制器、大尺寸中控屏、AR-HUD等先进技术的应用,极大提升了用户在车内的交互体验;而智能驾驶技术,特别是L3-L4级别的无人驾驶技术,通过高算力域控制器、传感器融合和数据驱动的算法优化,逐步实现了车辆的全场景自主驾驶。在未来,随着政策支持的进一步加大,L4级别无人驾驶技术将在特定场景下实现大规模商用,特别是Robotaxi等领域,将成为无人驾驶技术落地的关键应用场景。同时,智能座舱技术的持续创新,将继续提升车辆的智能化水平,成为汽车企业差异化竞争的核心。尽管面临技术和市场的诸多挑战,智能座舱和智能驾驶技术的未来充满了巨大的潜力与机遇。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。举报投诉

HIL仿真测试解决方案 /

的功能、交互方式、操作方便性发生了显著变化,交互方式由机械按钮为主、功能简单的电子

生态体系。近日,比亚迪宣布与OPPO达成战略合作,共同探索手机与汽车的深度融合。这一举动标志着比亚迪在

创新与生态布局 /

现状与挑战研讨会 /

-16日在北京国测国际会议中心举行。中科创达联合创始人兼执行总裁耿增强与现场嘉宾围绕“

?”的话题展开主题辩论。 中国汽车蓝皮书论坛是由行业知名媒体汽车商业评论主办,至今已经成功举办十六届,论坛

179种功能一览 /

包括了操控系统、娱乐系统、空调系统、通信系统、座椅系统、交互系统、感知系统等,以提供

层级 /

员能够最终靠语音指令来控制车辆的各种功能,如导航、音乐、空调等。这样不仅可以减少

在功能、性能、安全等方面达到一定的标准,以满足用户需求和保证用户体验。

智能座舱抬头显示HUD的3种C-HDU、W-HDU及AR-HUD产品形态概述

CCLINK IE FIELD BASIC转Modbus TCP三菱PLC和变频器通讯案例

【米尔RK3576开发板评测】+项目名称2、基于gstreamer + mpp硬件编码 实现摄像头推流

【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】【主贴】- 基于STM32H7R3的远程隧道气压监测终端